「話がかみ合わない」ときの対処法

目次

「話がかみ合わない」とはいったい何なのか

対人援助職であるわれわれは、患者さんやご家族に病状の説明をしたり、手術や検査の説明をして同意をもらったりする機会が多いですが、相手と「話がかみ合わずに困る」というときもありますね。でも、命にかかわる現場では「すれ違ってしまって、すみません」は通りません。

ここでは、「話がかみ合わない」とはいったい何なのか、そして「話がかみ合わない人」とできるだけすれ違わずにやり取りをするにはどうしたらいいのか。また、あなた自身が「話がかみ合わない人」の部類にいるというときには、どう改善したらいいのかを解説します。

スタッフ同士で話がかみ合わないときの対処

これは訪問看護師さん同士の会話です。かみ合っていない人は誰か、考えながら読み進めてみてください。

いかがでしょう。上記の会話ではみごとに看護師Aがかみ合っていませんよね。何が起こっているのか結論からいうと、所長と主任の問い(論点)と看護師Aの問い(論点)がズレていることが「話がかみ合わない」を引き起こしています。

所長と主任は「高齢者の熱中症を予防するにはどうすればいいか」を問い(論点)にしているので話が合っていますが、看護師Aは「高齢化社会の進行がもたらす課題」(論点)について話しているので「何かかみ合わない」のです。看護師Aは、共通の言葉である高齢者に反応しているので何となく会話が成立しているようにみえますが、この会話をしている人たちのなかでは、所長も主任も「ん??」と感じます。

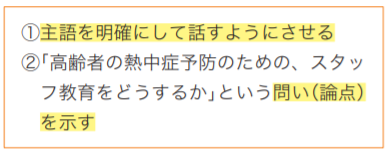

また、所長と主任はスタッフに「高齢者の 熱中症の予防」に関して指導しなくてはいけないと話しているのに対して看護師Aだけ 「日本」を主語にしているところもズレの原因になっています。ズレているスタッフの育成には

これらに気を配ればズレは徐々に解決されます。ズレていることをフィードバックするというのも有効です。

これらに気を配ればズレは徐々に解決されます。ズレていることをフィードバックするというのも有効です。しかし患者さんやご家族がズレている場合は、これらのことができませんので違う方法が必要になります

患者さんやご家族と話がかみ合わないときの対処

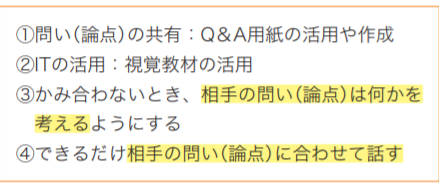

患者さんに手術までの術前検査や予定を知らせるときなどは、あらかじめ先に「ひととおり説明をした後で、ご質問等にしっかりお答えしますね」と説明してから、本題に入るようにします。そう話しておいても、途中で質問を投げかけてこられる患者さんやご家族は多いもの。この場合も「一通り説明してから後で 質問に十分お答えしますね」と伝えて、話が横道にそれるのを防ぎましょう。あまりにも不安が強いような ら、事前に質問したいことをまとめておいてもらうのもいい方法です。Q&Aがまとめられているものなどがあれば、それを説明前に読んでおいてもらうのも1つの方法です。

前述したように、話がかみ合わないときは「問い」が 共有されてないことがほとんどなのです。Q&Aなど をまとめているものがあれば、患者さんやご家族とこ の「問い」を共有することができます。なければ作成するとよいでしょう。

また、話が横道にそれたときなどに無意識に「話を元に戻すと……」などと相手の言葉の否定になるようなことは言わないも大切です。スタッフならこうした フィードバックも自身の成長のためと受け止められるものですが、患者さんやご家族はこうしたセリフに気分を害し、結果、せっかく築いたこちら側との信頼関係が崩れることもよくあります。

また、何かを説明したり指導をしたりするときは、パンフレット、写真や動画、フロー図を活用、図式化するなど、視覚に訴えるようにすると相手の理解を助けることができます。

私が数十年前に看護師をしていたときより、はるかに今の時代は便利なものがたくさんあります。ITをど んどん活用して、患者さんやご家族との限られた時間のなかで最高のやりとりができるよう心がけましょう。

相手の問い(論点)を探し出し、そこに焦点を当てて話を進める

また、かみ合わないときは「相手の問い(論点)は何 か?」を探してみましょう。こちらの「考える力をつける」ことにつながりますし、相手の問い(論点)がわかれば、できるだけそこに合わせて話を進めればいいのです。相手の問い(=気になっているところ)に答えるようにすれば、相手の満足度を高める話し方ができま す。だって相手はそこ(論点)が気になっているのですから。まとめると下記になります。

こうしたことに気をつければ、相手と大きく話がズレることがなくなります。

こうしたことに気をつければ、相手と大きく話がズレることがなくなります。

あなた自身が「話がかみ合わない」と言われるときはどうしたらいいか

先日まで私の会社に出入りしていた人のなかに「話がかみ合わなすぎる」人がいました。学生時代なら「天然だよね」で済むかもしれませんが、仕事となるとそう笑ってもいられません。

対人援助職の世界では「人」こそが資本です。サービスを提供する側のスタッフのなかに「何を話しているかわからない」「話がかみ合わない、ズレる」なんて人がいることは「サービスの質が低い」こととイコールです。今は独立するナースも増えましたが、訪問看護サービスなどは病院と違って同業他社、つまりライバル企業がたくさんいます。

小規模な訪問看護ステーションに、説明がわかりにくく、話がズレて患者指導もままならない看護師が数人いるというのはもう死活問題です。「よい看護」を提 供して、患者満足度を上げ、顧客を増やそうとがんばっているスタッフの足を引っ張るばかりか、その人のわかりにくい記録と報・連・相のやりとりに「○○さん、 いったい何が言いたいんだろう」とむだな時間がとられて、労力とやる気も奪われます。 「天然」という言い方は「ほんわか」していて、相手を傷つけず欠点をフィードバックするよい方法ですが、 はっきり言えば、「あなたの話はズレてるよ」というこ とです。「天然キャラ」と言われて、喜んでいていいの は20代前半までと肝に命じましょう。一度でも「天然」と言われたことがある人や「え?何のこと?」なんてよく聞き返されるという人は、みんなが笑って許してくれているうちに人知れず努力をして「話がかみ合う」 「わかりやすい話」ができるようになりましょう。

こうした人は、「いつ、だれが、どこで、なにを、な ぜ、どのように」(コーチングの分野では「メタモデル」といいます)を会話や説明のときに意識するようにすると、徐々にわかりやすい話ができるようになります。

メタモデルのなかでも、特に「だれ」といった主語を はっきり表現するようにするだけでだいぶ違います。 最初に所長と主任、看護師Aの会話を紹介しましたが、 主語が「スタッフ」なのか「日本」なのかが合わないと、 話は平行線で終わってしまうのです。

まずは、自分の話は「ズレている」「わかりづらい」 と受け止めて「改善しようと思うこと」が重要です。「私、伝えるのが苦手なんです」とか「緊張するタイプ なので人前で話すのはちょっと」とか言う人がいます が、「話がかみ合わない」のは伝える技術や緊張などと は関係ありません。論点が違っているのが原因なので すから、相手の話を貫いている「問い」は何かを「考えること」が重要なのです。

まずは問い(論点)は何かを考える、そして答え(意見)を生み出す

もう1つ事例をご紹介しましょう。

先日、ある病院に役職つきで紹介した看護師が私に 「この病院は委員会もカンファレンスも少なくて全然 ダメです」と言ってきたことがありました。私は「どう やったら開催を多くすることができそうですか?」と聞くと、彼女はすぐさま「わからないです」と答えました。 私は「どうしたらできるかを考えるのが役職者の仕事ですよね。そもそも委員会もカンファレンスも『なぜ必要か』、その重要性を院長やスタッフに訴えて開催を増やしていけばいいのでは?」と話しました。すると彼女は「委員会もカンファレンスもやらないといけないものですよね?こんな病院、他にないですよ」と、口を尖らせて言いました。このシーンは問い(論点) が共有できていない代表例で(表)。

問い(論点)があるから答え(意見)が出てきます。「問い」があってこそ人は自分の頭で考えるようになり、 何らかの答えを見出すようになるのです。よくカンファレンス等で意見を言わない人がいますね。もちろん遠慮してという人もいますが、意見がないという人もたくさんいます。意見がないということはそもそも「問い」がない、つまりは「問題意識がなく、考えていない」 ということを意味します。

この彼女の「問い」は「いいか、悪いか」の二択というごく狭い範囲のもので、彼女自身が自分の頭で考えるということをしていません。「前の病院でもやっていたし、やるのが当然でしょ」、これは意見ではなくただの条件反射です。私と彼女の会話がかみ合っていないのも「問い」が共有できず、彼女が自分で考えることをし ないからなのですが、そうフィードバックしたときに真摯に受け止めることができるかどうかが肝心です。

ちなみにこの看護師は、その病院のスタッフから疎まれて退職。新しい職場に移りましたが、すぐにそこでもスタッフの信用を失って四面楚歌に陥っています。自分の頭で考えず、組織の批判ばかりしていても周囲からの信用をなくすだけです。

自分は話がかみ合わない、話が伝わらないと悩んでいて直したいという人は、まずは本や活字をたくさん読みましょう。そして文章を読むときや人の話を聞くときにも「メタモデル」を意識し、さらに「この人の意見を貫いている『問い』は何なのか?」を考えながら聞くようにします。さらに、自分が話すときもこれらを意識していくと、この能力はぐんぐんと伸びていきます。

患者さんやご家族のケアをするわれわれは、相手の話をしっかりと理解し、たとえ相手の話がズレたとしてもうまく調整し、リードしていけるような高い能力を身につけておきましょう。