コロナ禍でもよりよいコミュニケーションがとれる新人を育てよう

ワンランクUPポイント

1、2021年度の新人の多くは、人間関係やコミュニケーション力に不安を感じている。

2、社会人基礎力は新人だけでなくすべての看護師に必要。コロナ禍だからこそ再注目を。

3、患者・家族の思いで寄り添った先輩看護師の背中を見て新人はより育つ。

コロナ過時代だからこそ「攻めの新人教育」にチャレンジしよう!は『コロナ禍時代だからこそ「攻めの新人教育」チャレンジしよう!』と題して、私が行っている新人の「発信力を高めるための研修」やOJTの方法をお伝えしました。

依然猛威を振るう新型コロナウイルス感染症。今年も集合研修等は最小限となることでしょう。今、世界中がコロナと戦っています。いろいろと大変ですが、われわれも現場のOJT力を駆使して、なんとか新人を立派な看護師に育て上げていこうじゃありませんか。

思うように実習ができず、患者や家族とかかわる機会が少なかった2021年度新人。それでも患者から見れば、国家資格を持つ看護師。ですから、しっかりと患者や家族と向き合うことができるプロフェッショナルに育てたいものですね。

この春に卒業した学生へのアンケート調査の結果をご紹介します。新人の抱える不安を受け止めながら、社会人基礎力の育て方を皆さんと考えます。

また、私事で恐縮ですが、最近、私は難病を患う患者家族となりました。その体験からコロナ禍や危機的状況におけるコミュニケーションのあり方や「看護」についての私の思いをつづらせていただきます。

目次

新人の主な不安は人間関係・コミュニケーション

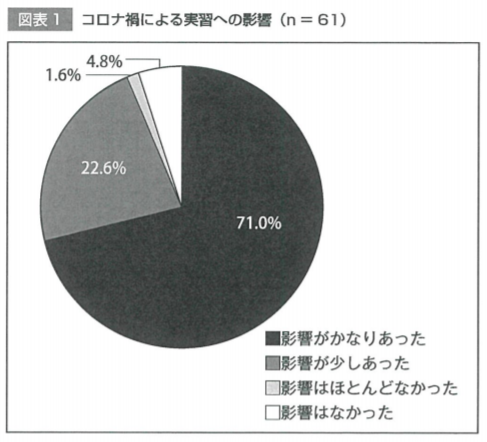

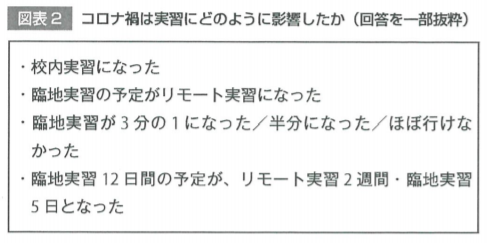

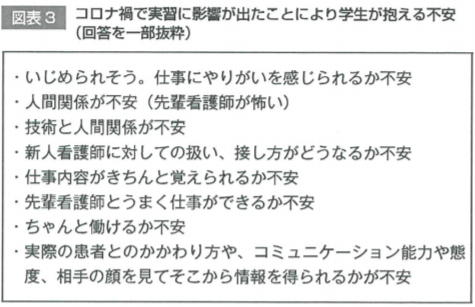

図表1は2021年度に卒業した学生のアンケートの一部です。これによると95%もの学生がコロナ禍によって実習に影響があったと答えています。実際にどんなふうに影響があったのかは図表2に、それにより学生がどんな不安を抱えているかは図表3に示しました。

一口に患者と言っても、実習で学生を受け入れてくれる人もいれば「学生には担当させないでください」と言う人もいます。

一口に患者と言っても、実習で学生を受け入れてくれる人もいれば「学生には担当させないでください」と言う人もいます。

実習では、さまざまな年齢や背景を持った方を受け持ち、実習指導者や医師、多職種とのやりとりをしたり、カンファレンスで自分の意見を求められたりします。

その中で、うまくできないことや、言葉が出ずに固まってしまうなんてことも多々あります。

実習で学ぶことをあらためて考えてみると、それは「コミュニケーションの多様性を知ること」や「自分自身の課題に気づくこと」ではないでしょうか。

実習でこれらの体験ができなかった2021年度新人には、やはりコミュニケーションや自身の課題発見に関してサポートをする必要があるでしょう。

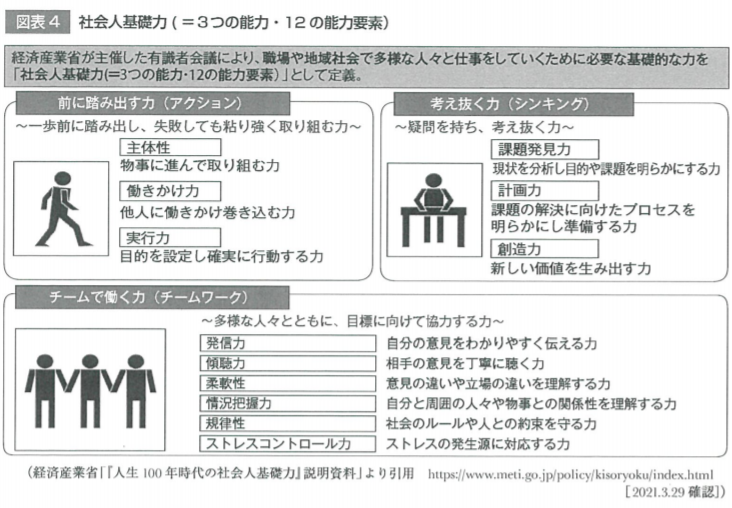

社会人基礎力(図表4)は、これらの力を持つ新人に育てよう、ということですが、この力が必要なのは、新人だけでもないですね。

12の能力要素の中の「働きかけ力」「実行力」「課題発見力」「計画力」「創造力」は特に重要です。100年に一度のパンデミックを経験している私たちに今、あらためてこれらの力が求められていると思います。

義母の入院から思うこと

私事で恐縮ですが、義母が2021年の1月にクロイツフェルト・ヤコブ病(以下:ヤコブ病)と診断されました。

100万人に一人の発症率の難病。治療方法はなく、余命半年から2年といわれるこの疾患は、認知症の進行が速いとは聞いていましたが、発症してまだ数カ月だというのに、義母は今では要介護4となりました。

コロナ禍で面会もままならず、確定診断を受けたときと急性期病院から医療療養型の病院へ転院するときの2回しか会うことはできていません。

長男である夫は、母と離れて暮らしていることもあり、なかなか疾患を受け入け入られずにいます。

急な認知症の進行と、長くても2年で永遠の別れがやってくるというのに、面会すら許されないという現実。これまでこれといった親孝行もしていない、遠くに住む長男夫婦としては、在宅でみることや近隣の病院に転院してもらうことも考えました。

でも私たちがよかれと思って、義母を東京に連れてきてコロナに感染させてしまったら、もう二度と会えないかもしれません。

依然コロナが蔓延する東京に、地方から母を転院させるのはリスクが高すぎると諦めざるを得ませんでした。

患者家族としての願い

ヤコブ病は最後、呼吸機能が衰えて亡くなっていくといいます。ヤコブ病の転帰をたどるのなら、お別れまでなだ少し時間があります。

義母はもう電話をかけることも取ることもできません。私は義母の担当看護師に「治療方法がないのならば、せめて1日に1度でいいので声を聞かせてほしい」とお願いしました。

食べるという行動が止まってしまう義母には食事介助が毎回必要で、食事どきは看護師か助手が近くにいます。そこで、昼食の時間に私たちがLINEの「ビデオ通話」をかけるの、義母のそばにいる介助者にスマホを操作してもらえないかと頼んでみました。

義母はヤコブ病の確定診断をされた病院に2カ月ほど入院していましたが、ただの1度も電話がつながることはありませんでした。

毎日電話をかけては「また通じなかった」と落ち込む夫を見るのがやるせない2ヶ月でした。

「看護」とは何か

「看護」ってなんだったろう?私はとっさに思ってしまいました。

ヘンダーソンは、看護とは患者の基本的欲求を満たす手助けをすることだといったのではなかったか。患者の意思を伝達したり、欲求や気持の表出を助けたり、レクリエーション活動を助けるのが看護ではなかったのだろうか、と。

「治療も何できないのなら、せめてスマホを操作するくらいしてほしい」「食事介助は毎日やっているはずなのに」というのが家族の本音です。

面会もできず、「難病でいつどうなるかわかりませんから、覚悟しておいてください」と言われている家族にとっては、せめて本人の顔くらい見たい。それが最後のお別れになってしまうかもしれないからです。

仕事で病院に出入りしている私は、医療者からいろんな現状も聞いているので、現場が大変なのは十分わかっているつもりです。

でも、介助者が「コロナ禍で面会もできずにつらいだろうな。しかも難病で長くはないし」と少しでも思ってくれたなら、その思いを1度でもいいから「電話を取る」という行動につなげてほしかったと残念でした。

患者のIADLの低下を補うのは介護職の名称独占業務ではないはずです。未曾有の事態で現場は混乱し、十分な教育もできない、受けられない環境かもしれません。

そんなときだからこそ「看護とは何か」を考え抜き、その考えやアイディアを行動に変えることができる人が看護師であってほしいと、患者家族になった私は心から思いました。

危機的状況下でのコミュニケーションのあり方

コロナ禍などの危機的状況におけるコミュニケーションはどうあればいいのか、自問自答しながら最善を尽くしてくれる看護師もいます。

義母が転院した医療療養型の病院の看護師は「1日1回でいいので電話を取ってもらいたい」という要望を穏やかな笑顔で受け止めてくれました。

転院した次の日すぐに電話を取ってくださり、電話がつなげなかった日には「元気です 代筆」というLINEのメッセージまでくださいました。なんて「実行力」「創造力」がある方でしょう。

思いやりのある対応をする先輩を見て育った新人は、自然に患者・家族目線のアイディアを思いつき、形にできるようになるのではないでしょうか。

新人の考え、行動する力が養われるのは、やはり先輩のこうした看護に触れる環境が目の前にあることが前提のような気がします。

ぜひ、先輩看護師は自身の看護実践をモデルに新人を導いてほしいと思います。